I. Wie ist das QM-Handbuch aufgebaut und wie wird es erarbeitet?

I.1 Pädagogische Kernprozesse und Indikatoren (Teilprozesse)

I.1 Pädagogische Kernprozesse und Indikatoren (Teilprozesse)

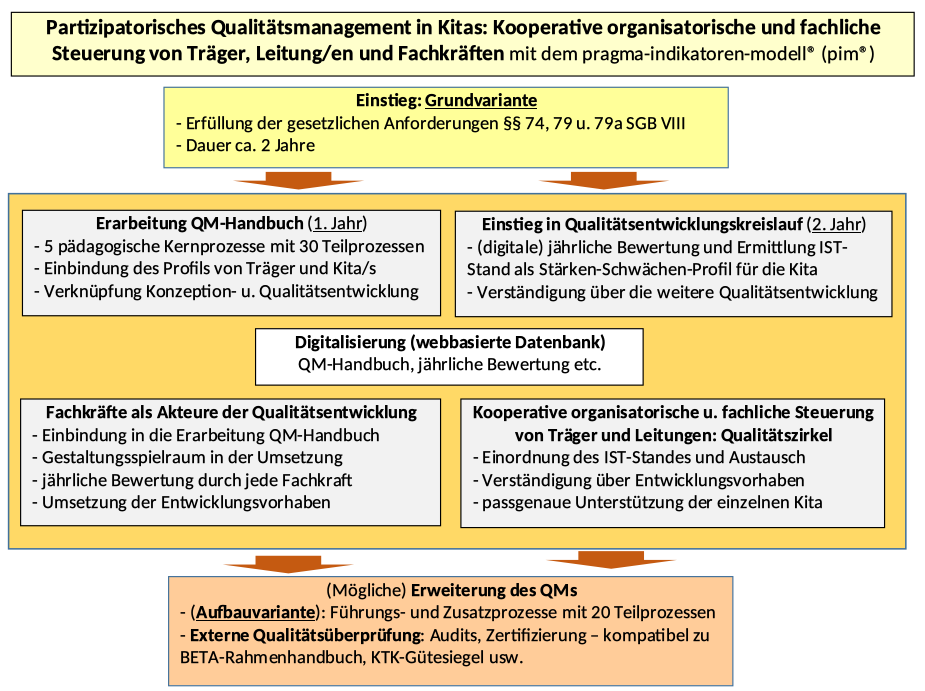

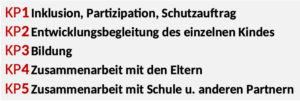

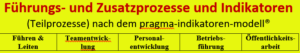

Die Grundvariante, die die aktuellen gesetzlichen Anforderungen erfüllt, besteht aus 5 pädagogischen Kernprozessen (siehe Schaubild) mit ca. 30 Teilprozessen, die wir Indikatoren nennen. Hier finden Sie die Übersicht der 5 pädagogischen Kernprozesse mit den dazugehörigen Indikatoren (Teilprozessen – Anlage 4). Die Grundvariante kann um Führungs- und Zusatzprozesse erweitert werden: Das ist die Aufbauvariante des pragma-indikatoren-modells® (pim®). Hier finden Sie eine Übersicht über die Führungs- und Zusatzprozesse (Anlage 5) und der diesen zugeordneten Indikatoren (Teilprozesse).

I.2 Qualitätskriterien und Wertstufen

I.2 Qualitätskriterien und Wertstufen

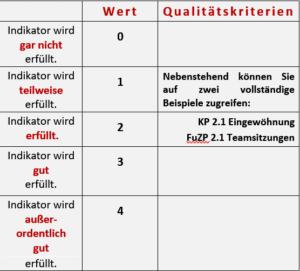

Jedem Indikator (Teilprozess) sind Qualitätskriterien auf 5 Wertstufen (siehe Schaubild) zugeordnet. Die Qualitätskriterien benennen fachliche Anforderungen an die Umsetzung des Indikators (Teilprozesses). Diese werden von Wertstufe zu Wertstufe vielfältiger und anspruchsvoller. Hier finden Sie je ein Beispiel aus den pädagogischen Kernprozessen sowie den Führungs- und Zusatzprozessen (Anlage 6):

KP 2 Indikator 2.1: Wir ermöglichen eine zeitlich gestaffelte und individuell angepasste Eingewöhnung jedes Kindes.

FuZP 3 Indikator 2.1: Wir führen regelmäßig Teamsitzungen durch.

Die Wertstufe 2: Indikator wird erfüllt wird immer so angelegt, dass die aktuellen fachlichen Mindestanforderungen erfüllt werden. Durch die Wertstufen können Unterschiede zwischen Einrichtungen und Gruppen sowie Entwicklungen im Zeitverlauf abgebildet werden.

I.3 Erarbeitung des Handbuchs

Die Erarbeitung des QM-Handbuchs auf dem Konzept der Grundvariante erfolgt in einer Projektgruppe, die sich aus den Leitungen der beteiligten Einrichtungen, Trägervertreter*innen sowie weiteren Fachkräften aus den Kitas zusammensetzt. Diese Projektgruppe – sie sollte mindestens 10, aber nicht  mehr als 24 Personen umfassen – trifft sich in der Regel im Monatsrhythmus 7 bis 9mal, um die ca. 30 Indikatoren (Teilprozesse) zu erarbeiten (- siehe alternativ hierzu den deutlich verkürzten Prozess bei der Implementierung der Einstiegsvariante unter III). Bei der Grundvariante können (und werden) bei der Auswahl der Indikatoren und deren Konkretisierung in den Qualitätskriterien die Besonderheiten und das Profil der beteiligten Kitas und des Trägers mit aufgenommen. Diese beteiligungsorientierte Form der Erarbeitung der pädagogischen Kernprozesse erhöht die Akzeptanz und Identifikation mit dem Qualitätsmanagement. Die letztendliche Verschriftlichung übernimmt die pragma gmbh. Hier finden Sie als exemplarisches Beispiel das QM-Handbuch der Stadt Balingen.

mehr als 24 Personen umfassen – trifft sich in der Regel im Monatsrhythmus 7 bis 9mal, um die ca. 30 Indikatoren (Teilprozesse) zu erarbeiten (- siehe alternativ hierzu den deutlich verkürzten Prozess bei der Implementierung der Einstiegsvariante unter III). Bei der Grundvariante können (und werden) bei der Auswahl der Indikatoren und deren Konkretisierung in den Qualitätskriterien die Besonderheiten und das Profil der beteiligten Kitas und des Trägers mit aufgenommen. Diese beteiligungsorientierte Form der Erarbeitung der pädagogischen Kernprozesse erhöht die Akzeptanz und Identifikation mit dem Qualitätsmanagement. Die letztendliche Verschriftlichung übernimmt die pragma gmbh. Hier finden Sie als exemplarisches Beispiel das QM-Handbuch der Stadt Balingen.

Wenn die pädagogischen Kernprozesse erarbeitet sind und damit die Grundvariante des pragma-indikatoren-modells® vorliegt, werden alle Fachkräfte der beteiligten Kitas in einer eintägigen Fachtagung in das QM-Konzept eingeführt. Zeitnah erfolgt dann mit der 1. Qualitätseinschätzung (Bewertung), die jede Fachkraft vornimmt, der Einstieg in die „kontinuierliche Qualitätsentwicklung“ (§ 74 SGB VIII – siehe nächster Punkt).

II. Wie gestalten wir die Qualitätsentwicklung?

Wenn die Grundvariante erarbeitet, im QM-Handbuch zusammengefasst ist und die Fachkräfte in das Qualitätsmanagement eingeführt worden sind, erfolgt der Einstieg in den Qualitätsentwicklungskreislauf. Dieser besteht aus mehreren Schritten, die in der Regel im Jahresverlauf umgesetzt werden.

Wenn die Grundvariante erarbeitet, im QM-Handbuch zusammengefasst ist und die Fachkräfte in das Qualitätsmanagement eingeführt worden sind, erfolgt der Einstieg in den Qualitätsentwicklungskreislauf. Dieser besteht aus mehreren Schritten, die in der Regel im Jahresverlauf umgesetzt werden.

II.1 Durchführung der Qualitätseinschätzung (Bewertung)

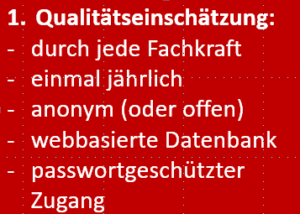

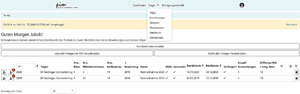

Einmal im Jahr nimmt jede Fachkraft in einem mit dem Träger abgestimmten Zeitraum von zwei Wochen anhand der Qualitätskriterien, die in den Indikatoren (Teilprozessen) den Wertstufen zugeordnet sind, eine Bewertung (Qualitätseinschätzung) der aktuellen fachlich-pädagogischen Arbeit in ihrer Kita bzw. Gruppe vor. Die „Übersetzung“ des pädagogischen Handelns in die Kernprozesse und Indikatoren (Teilprozesse) sichert den Praxisbezug der Qualitätsentwicklung und stärkt die Selbstreflexion der Fachkraft. Sie benötigt – abhängig von den Vorerfahrungen – ca. 1 bis 2 Stunden für die Duchführung der Bewertung (Qualitätseinschätzun). Diese erfolgt anhand einer webbasierten Datenbank, die alle Bewertungen einer Einrichtung zum aktuellen IST-Stand: Stärken-Schwächen-Profil zusammenfasst. Hier finden Sie ein Beispiel für die Trägerübersicht zum IST-Stand: Stärken-Schwächen-Profil seiner Einrichtungen (Anlage 7). Aufgrund der Digitaliserung unseres QM-Konzeptes ist der Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit der Qualitätsentwicklung sehr gering – genauer hierzu unter VI.2 Angebote, Digitalisierung und Datenschutz.

im Jahr nimmt jede Fachkraft in einem mit dem Träger abgestimmten Zeitraum von zwei Wochen anhand der Qualitätskriterien, die in den Indikatoren (Teilprozessen) den Wertstufen zugeordnet sind, eine Bewertung (Qualitätseinschätzung) der aktuellen fachlich-pädagogischen Arbeit in ihrer Kita bzw. Gruppe vor. Die „Übersetzung“ des pädagogischen Handelns in die Kernprozesse und Indikatoren (Teilprozesse) sichert den Praxisbezug der Qualitätsentwicklung und stärkt die Selbstreflexion der Fachkraft. Sie benötigt – abhängig von den Vorerfahrungen – ca. 1 bis 2 Stunden für die Duchführung der Bewertung (Qualitätseinschätzun). Diese erfolgt anhand einer webbasierten Datenbank, die alle Bewertungen einer Einrichtung zum aktuellen IST-Stand: Stärken-Schwächen-Profil zusammenfasst. Hier finden Sie ein Beispiel für die Trägerübersicht zum IST-Stand: Stärken-Schwächen-Profil seiner Einrichtungen (Anlage 7). Aufgrund der Digitaliserung unseres QM-Konzeptes ist der Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit der Qualitätsentwicklung sehr gering – genauer hierzu unter VI.2 Angebote, Digitalisierung und Datenschutz.

II.2 Reflexion des IST-Standes und der weiteren Qualitätsentwicklung im Team und im Qualitätszirkel

Zeitnah zur Bewertung sollten deren Ergebnisse (Stärken-Schwächen-Profil) im Team der Einrichtung besprochen werden. Dafür bedarf es Reflexionszeit und es liegt nahe, diesbezüglich einen Team-/Konzeptionstag zu nutzen. Hier ist die Leitung in der Verantwortung, diesen vorzubereiten und zu gestalten. Sie sollte sich zeitnah die Bewertungsergebnisse anschauen und diese mit Blick auf Ihre Einrichtung einordnen. Diesbezüglich stellen wir ihr die „Kommentierung“ als Arbeitshilfe zur Verfügung – hierzu ein Beispiel (Anlage 9 – Link). Mit dem Team geht es dann darum in mehreren Schritten vorzugehen: Sich zunächst über den IST-Stand zu verständigen, unterschiedliche Einschätzungen/Bewertungen der Fachkräfte zu besprechen und gemeinsame Sichtweisen zu entwickeln,  um dann – im zweiten Schritt – zu vereinbaren, woran in den nächsten Monaten fachlich-konzeptionell gearbeitet werden soll und kann bzw. welche Schwerpunkte in der Qualitätsentwicklung gesetzt werden. Oder anders ausgedrückt: Welche Entwicklungsvorhaben auf den Weg gebracht und wie diese umgesetzt werden sollen. Das ist Kern: Kita-Qualität im Team gestalten! Hier finden Sie ein Interview mit der Leiterin einer Kita dazu, wie diese die Qualitätsentwicklung mit dem Team gestaltet.

um dann – im zweiten Schritt – zu vereinbaren, woran in den nächsten Monaten fachlich-konzeptionell gearbeitet werden soll und kann bzw. welche Schwerpunkte in der Qualitätsentwicklung gesetzt werden. Oder anders ausgedrückt: Welche Entwicklungsvorhaben auf den Weg gebracht und wie diese umgesetzt werden sollen. Das ist Kern: Kita-Qualität im Team gestalten! Hier finden Sie ein Interview mit der Leiterin einer Kita dazu, wie diese die Qualitätsentwicklung mit dem Team gestaltet.

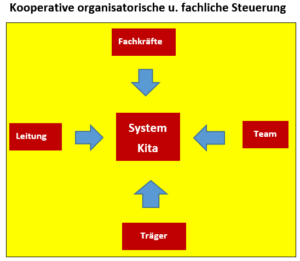

Parallel dazu treffen sich die Leitungen mit dem Träger im Qualitätszirkel, der mindestens viermal im Jahr stattfinden sollte, um sich über die Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen auszutauschen, sich ggf. auf kita-übergreifende Entwicklungsvorhaben zu verständigen, wechselseitigeLernprozesse der Einrichtungen auf den Weg zu bringen usw. Der Träger ist hier in der Verantwortung – auch bzgl. der passgenauen Unterstützung der Leitungen und Ihrer Teams bei der Umsetzung der Entwicklungsvorhaben in den Einrichtungen. Das ist der Kern: Kooperative organisatorische und fachliche Steuerung von Träger und Leitung/en (siehe hierzu VII.3)!

II.3 Umsetzung von Entwicklungsvorhaben

Es ist mit Blick auf die Umsetzung der verabredeten Entwicklungsvorhaben wichtig, klare Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten und einen Zeitplan zu verabreden; zu klären, wieviel Zeit die Gestaltung des Entwicklungsvorhaben in Anspruch nimmt, wer an der Umsetzung beteiligt ist, welche Ressourcen ggf. benötigt werden, was einrichtungsspezifisch als Teilkonzept verschriftlicht und als Anlage dem Indikato r (Teilprozess) hinzugefügt wird usw. Hier finden Sie eine beispielhafte – in der webbasierten Datenbank generierte – Übersicht für eine Kita über die den Indikatoren (Teilprozessen) zugeordneten Anlagen (Anlage 8). Die Entwicklungsvorhaben (siehe Schaubild) können im Umfang, Aufwand und Zeitdauer sehr unterschiedlich sein. Hier finden Sie einen Blogbeitrag zur Planung, Einordnung und Umsetzung von Entwicklungsvorhaben. Nach der Verständigung über die Entwicklungsvorhaben und das weitere Vorgehen in der Qualitätsentwicklung erstellt die Leitung einen Review (Qualitätsbericht) – auch hierzu gibt es eine digitalisierte Arbeitshilfe (Anlage 10 – Link). Und in den darauffolgenden Teamsitzungen der Kitas sowie im übergreifenden Qualitätszirkel wird dann regelmäßig reflektiert, ob man auf dem richtigen Weg ist, was gut läuft, wo Schwierigkeiten entstanden sind, wo möglicherweise nachgesteuert, der Träger informiert und eingebunden werden muss, was man ggfs. von einer andern Kita übernehmen/lernen kann usw. Die schrittweise Umsetzung der Vereinbarungen zur Qualitätsentwicklung sollte auch im Review (Qualitätsbericht) kontinuierlich – kurz und knapp – dokumentiert werden. – Und: Der Träger erstellt eine übergreifenden Review (Qualitätsbericht), in dem er die Zusammenarbeit seiner Einrichtungen im Qualitätszirkel und die trägerbezogenen Impulse, Aktivitäten und Unterstützungen dokumentiert: auch hierzu gibt es eine Vorlage (Anlage 11).

r (Teilprozess) hinzugefügt wird usw. Hier finden Sie eine beispielhafte – in der webbasierten Datenbank generierte – Übersicht für eine Kita über die den Indikatoren (Teilprozessen) zugeordneten Anlagen (Anlage 8). Die Entwicklungsvorhaben (siehe Schaubild) können im Umfang, Aufwand und Zeitdauer sehr unterschiedlich sein. Hier finden Sie einen Blogbeitrag zur Planung, Einordnung und Umsetzung von Entwicklungsvorhaben. Nach der Verständigung über die Entwicklungsvorhaben und das weitere Vorgehen in der Qualitätsentwicklung erstellt die Leitung einen Review (Qualitätsbericht) – auch hierzu gibt es eine digitalisierte Arbeitshilfe (Anlage 10 – Link). Und in den darauffolgenden Teamsitzungen der Kitas sowie im übergreifenden Qualitätszirkel wird dann regelmäßig reflektiert, ob man auf dem richtigen Weg ist, was gut läuft, wo Schwierigkeiten entstanden sind, wo möglicherweise nachgesteuert, der Träger informiert und eingebunden werden muss, was man ggfs. von einer andern Kita übernehmen/lernen kann usw. Die schrittweise Umsetzung der Vereinbarungen zur Qualitätsentwicklung sollte auch im Review (Qualitätsbericht) kontinuierlich – kurz und knapp – dokumentiert werden. – Und: Der Träger erstellt eine übergreifenden Review (Qualitätsbericht), in dem er die Zusammenarbeit seiner Einrichtungen im Qualitätszirkel und die trägerbezogenen Impulse, Aktivitäten und Unterstützungen dokumentiert: auch hierzu gibt es eine Vorlage (Anlage 11).

Fazit: Ein Qualitätsmanagement sollte einen praktischen Nutzen für die Fachkräfte bzgl. der Planung, Umsetzung und Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit haben und Leitung und Träger in der Wahrnehmung ihrer Verantwortung für die Qualität der Arbeit unterstützen. Wie beides mit dem pragma-indikatoren-modell (pim®) umgesetzt werden kann, macht der Qualitätsentwicklungskreislauf deutlich: Kita-Qualität im Team gestalten + Kooperative organisatorische und fachliche Steuerung (siehe VII.3). Und: Das QM-Handbuch kann neuen Mitarbeiter*innen schon in der Einarbeitung eine solide und alltagspraktische Orientierung geben.

III. Einstiegsvariante

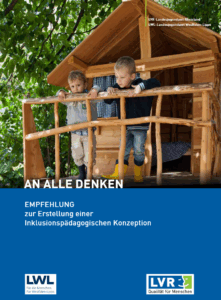

Bei der Einstiegsvariante haben wir uns orientiert an der Inklusionskonzeption der Landschaftsverbände Westfalen-Lippe (LWL) und Rheinland (LVR) AN ALLE DENKEN – eine EMPFEHLUNG zur Erstellung einer pädagogischen Konzeption (2020). Mit Blick auf die in dieser Rahmenkonzeption dargestellten aktuellen fachlichen Anforderungen an die pädagogische Arbeit in Kindertageseinrichtungen haben wir insgesamt 20 Teilprozesse (Indikatoren – Anlage 3) zusammengestellt und erarbeitet. In diese Teilprozesse erfolgt für den Träger, die Leitungen und die Fachkräfte eine Einführung, um dann sofort – mit der ersten Bewertung – in die Qualitätsentwicklung einzusteigen. D.h. der Prozess der Erarbeitung des Handbuchs (siehe I.3) entfällt und damit allerdings auch die Berücksichtiung träger- und einrichtungsbezogener Besonderheiten und Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit. Unabhängig davon werden aber auch mit der Einstiegsvariante die aktuellen bundesgesetzlichen Anforderungen (Anlage 1) an die Qualitätsentwicklung erfüllt. Die Einstiegsvariante kann dann im weiteren Verlauf schrittweise um das Profil von Träger und Einrichtungen bis hin zur vollständigen Grund- und/oder auch der Aufbauvariante ausgebaut werden. Die konkrete Umsetzung und die Details diesbezüglich können jeweils trägerspezifisch geplant und gestaltet werden. Hierzu gibt es dann ein entsprechendes Angebot (siehe unten VI.2).

Bei der Einstiegsvariante haben wir uns orientiert an der Inklusionskonzeption der Landschaftsverbände Westfalen-Lippe (LWL) und Rheinland (LVR) AN ALLE DENKEN – eine EMPFEHLUNG zur Erstellung einer pädagogischen Konzeption (2020). Mit Blick auf die in dieser Rahmenkonzeption dargestellten aktuellen fachlichen Anforderungen an die pädagogische Arbeit in Kindertageseinrichtungen haben wir insgesamt 20 Teilprozesse (Indikatoren – Anlage 3) zusammengestellt und erarbeitet. In diese Teilprozesse erfolgt für den Träger, die Leitungen und die Fachkräfte eine Einführung, um dann sofort – mit der ersten Bewertung – in die Qualitätsentwicklung einzusteigen. D.h. der Prozess der Erarbeitung des Handbuchs (siehe I.3) entfällt und damit allerdings auch die Berücksichtiung träger- und einrichtungsbezogener Besonderheiten und Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit. Unabhängig davon werden aber auch mit der Einstiegsvariante die aktuellen bundesgesetzlichen Anforderungen (Anlage 1) an die Qualitätsentwicklung erfüllt. Die Einstiegsvariante kann dann im weiteren Verlauf schrittweise um das Profil von Träger und Einrichtungen bis hin zur vollständigen Grund- und/oder auch der Aufbauvariante ausgebaut werden. Die konkrete Umsetzung und die Details diesbezüglich können jeweils trägerspezifisch geplant und gestaltet werden. Hierzu gibt es dann ein entsprechendes Angebot (siehe unten VI.2).

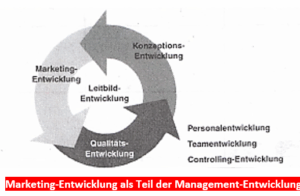

IV. Aufbauvariante und Audits

Mit der Einstiegs- bzw. Grundvariante werden, worauf schon mehrfach hingewiesen wurde, die aktuellen gesetzlichen Anforderungen nach dem SGB VIII an die Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen erfüllt. Es bietet sich v.a. bei Trägern mit einer größeren Zahl von Einrichtungen an die Qualitätsentwicklung schrittweise um die Führungs- und Zusatzprozesse zu erweitern, um die Zusammenarbeit zwischen Leitung und Teams sowie die Kooperation mit dem Träger (siehe hierzu ausführlicher VII.3) sowie die Gewinnung und Integration neuer MitarbeiterInnen (siehe VII.1) und die Aussendarstellung (Marketing, Öffentlichkeitsarbeit – siehe VII.2) auch kontinuierlich zu evaluieren, weiterzuentwickeln und zu verbessern sowie sich verändernde Anforderungen zu integrieren.  Aufbauvariante: Wir empfehlen nach der Erarbeitung des QM-Handbuchs mit der Grundvariante zunächst zwei Jahre den Qualitätsentwicklungskreislauf (mit zwei Bewertungen/Qualitätseinschätzungen) umzusetzen, um sich mit der einrichtungsbezogenen Umsetzung der Qualitätsentwicklung nach dem pragma-indikatoren-modell® in den Teams vertraut zu machen. Danach kann dann entschieden werden, ob die Grundvariante durch die Führungs- und Zusatzprozesse, die gesetzlich nicht verbindlich vorgeschrieben sind, um die Aufbauvariante erweitert werden soll. Deren Erarbeitung und Einführung erfolgt analog der Grundvariante. Das QM-Handbuch Stadt Balingen 2022 enthält auch Führungs- und Zusatzprozesse. Hier finden Sie eine vollständige Übersicht der von uns empfohlenen Führungs- und Zusatzprozesse (Anlage 5). Audits: Audits und Zertifizierungen sind Qualitätsüberprüfungen durch externe Expert*innen. Auch diese sind bundesgesetzlich nicht vorgeschrieben. Sie können aber auch auf der Grundlage des pragma-indikatoren-modells® umgesetzt werden. Damit werden die Prüflisten der jeweiligen GÜTESIEGEL über die Indikatoren (Teilprozesse) an das

Aufbauvariante: Wir empfehlen nach der Erarbeitung des QM-Handbuchs mit der Grundvariante zunächst zwei Jahre den Qualitätsentwicklungskreislauf (mit zwei Bewertungen/Qualitätseinschätzungen) umzusetzen, um sich mit der einrichtungsbezogenen Umsetzung der Qualitätsentwicklung nach dem pragma-indikatoren-modell® in den Teams vertraut zu machen. Danach kann dann entschieden werden, ob die Grundvariante durch die Führungs- und Zusatzprozesse, die gesetzlich nicht verbindlich vorgeschrieben sind, um die Aufbauvariante erweitert werden soll. Deren Erarbeitung und Einführung erfolgt analog der Grundvariante. Das QM-Handbuch Stadt Balingen 2022 enthält auch Führungs- und Zusatzprozesse. Hier finden Sie eine vollständige Übersicht der von uns empfohlenen Führungs- und Zusatzprozesse (Anlage 5). Audits: Audits und Zertifizierungen sind Qualitätsüberprüfungen durch externe Expert*innen. Auch diese sind bundesgesetzlich nicht vorgeschrieben. Sie können aber auch auf der Grundlage des pragma-indikatoren-modells® umgesetzt werden. Damit werden die Prüflisten der jeweiligen GÜTESIEGEL über die Indikatoren (Teilprozesse) an das  pädagogische Alltagshandeln sowie die Zusammenarbeit im Team angedockt und die Ergebnisse der Qualitätsüberprüfung können praxisnäher eingeordnet werden. So machen z.B. die Kitas der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg auf der Basis unseres QM-Konzeptes die Audits nach dem BETA-Rahmenhandbuch. Dazu folgende Veröffentlichungen von Ina Struck (2010): Qualitätsentwicklung nach dem Bundesrahmenhandbuch der BETA und Michael Schrader (2010): Wo Qualität draufsteht, ist auch Qualität drin – oder? Qualitätsentwicklung und Qualitätsüberprüfung mit dem Bundesrahmenhandbuch der BETA. Auch die Anforderungen des KTK-Gütesiegels für katholische Einrichtungen sind mit dem pragma-indikatoren-modell (pim®) umsetzbar. Ausführlich hierzu Abschnitt 4: Welchen Nutzen haben externe Qualitätsüberprüfungen (S. 167ff. in Kita-Qualität im Team gestalten).

pädagogische Alltagshandeln sowie die Zusammenarbeit im Team angedockt und die Ergebnisse der Qualitätsüberprüfung können praxisnäher eingeordnet werden. So machen z.B. die Kitas der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg auf der Basis unseres QM-Konzeptes die Audits nach dem BETA-Rahmenhandbuch. Dazu folgende Veröffentlichungen von Ina Struck (2010): Qualitätsentwicklung nach dem Bundesrahmenhandbuch der BETA und Michael Schrader (2010): Wo Qualität draufsteht, ist auch Qualität drin – oder? Qualitätsentwicklung und Qualitätsüberprüfung mit dem Bundesrahmenhandbuch der BETA. Auch die Anforderungen des KTK-Gütesiegels für katholische Einrichtungen sind mit dem pragma-indikatoren-modell (pim®) umsetzbar. Ausführlich hierzu Abschnitt 4: Welchen Nutzen haben externe Qualitätsüberprüfungen (S. 167ff. in Kita-Qualität im Team gestalten).

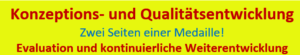

V. Konzeption und Qualitätsentwicklung

Kindertageseinrichtungen sind gesetzlich verpflichtet sowohl eine Konzeption zu erarbeiten und diese auch umzusetzen als auch Qualitätsmanagement zu praktizieren. Das pragma-indikatoren-modell (pim®) ermöglicht die systematische Verknüpfung von Konzeption und Qualitätsentwicklung.

Auf die aktuellen gesetzlichen Anforderungen an das Qualitätsmanagement in Kindertageseinrichtungen haben wir schon mehrfach verwiesen. In der §§ 79 und 79a des SGB VIII werden diesbezüglich 4 Aufgaben definiert: Es müssen

1. „Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität“ (§ 79a) und

2. „geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung“ (§79a) vereinbart werden.

3. die Umsetzung der „Qualitätsmerkmale…regelmäßig überprüf(t)“ (§ 79a) werden und

4. eine „kontinuierliche Qualitätsentwicklung“ (§ 79) erfolgen.

In anderen Worten: Es geht darum, sich im System Kita (Leitung, Fachkräfte und Träger) darüber zu verständigen,

– was aktuell die fachlichen Anforderungen an die pädagogische Arbeit sind, was `gute Arbeit´ ist und dies auch zu verschriftlichen (= Konzeption – ad 1).

– wie diese umgesetzt (ad 2) und anhand von „Maßstäben für die Bewertung“ regelmäßig überprüft (ad 3) und

– mit Blick Verbesserungspotenziale und neue Anforderungen kontinuierlich weiter entwickelt wird (ad 4).

Das Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) stellt im § 31 unter der Überschrift Evaluation den Zusammenhang zwischen Konzeption und Qualitätsentwicklung direkt her: „Zur Sicherung und Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit in den Kindertageseinrichtungen ist eine kontinuierliche Evaluation erforderlich. Dafür sollen von den Trägern Qualitätskriterien entwickelt werden, die Aussagen über die Begleitung, Förderung und Herausforderung frühkindlicher Bildungsprozesse insbesondere auch im Bereich der Sprachbildung und -förderung enthalten.“

Das Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) stellt im § 31 unter der Überschrift Evaluation den Zusammenhang zwischen Konzeption und Qualitätsentwicklung direkt her: „Zur Sicherung und Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit in den Kindertageseinrichtungen ist eine kontinuierliche Evaluation erforderlich. Dafür sollen von den Trägern Qualitätskriterien entwickelt werden, die Aussagen über die Begleitung, Förderung und Herausforderung frühkindlicher Bildungsprozesse insbesondere auch im Bereich der Sprachbildung und -förderung enthalten.“

Sowohl in der Einstiegs– als auch der Grundvariante sind auf der Wertstufe 2 der Qualitätskriterien der Indikatoren die aktuellen Mindestanforderungen an die pädagogische Arbeit abgebildet und ermöglichen dadurch im Kontext der jährliche n Bewertung durch die Fachkräfte deren Evaluation und die Verständigung zwischen Leitung und Team – und unter Einbeziehung des Träges – über die weitere Qualitätsentwicklung: Entwicklungsvorhaben (siehe oben unter II.3).

n Bewertung durch die Fachkräfte deren Evaluation und die Verständigung zwischen Leitung und Team – und unter Einbeziehung des Träges – über die weitere Qualitätsentwicklung: Entwicklungsvorhaben (siehe oben unter II.3).

Deswegen empfehlen wir die Darstellung der pädagogischen Arbeit in der Konzeption und die Qualitätskriterien in den Indikatoren in Beziehung zueinander zu setzen: So wird der Qualitätsentwicklungskreislauf (siehe oben unter II.) zur `gelebten´ Konzeption. Der Träger kann diese Zusammenführung von Konzeption und Qualitätsentwicklungdurch die Vorgabe einer Rahmenkonzeption (Link) für seine Einrichtungen, die dann von diesen um die einrichtungsspezifischen Aspekte und Besonderheiten ergänzt wird, vereinfachen und damit auch die Leitungen deutlich entlasten. Dies ist mit Blick auf die „geeignete Maßnahmen zu(r)… Gewährleistung“ (§ 79a) der pädagogischen Qualität ein Beispiel für eine gelungene kooperative organisatorische und fachliche Steuerung (siehe unten unter VII.3) im System Kita.

`gelebten´ Konzeption. Der Träger kann diese Zusammenführung von Konzeption und Qualitätsentwicklungdurch die Vorgabe einer Rahmenkonzeption (Link) für seine Einrichtungen, die dann von diesen um die einrichtungsspezifischen Aspekte und Besonderheiten ergänzt wird, vereinfachen und damit auch die Leitungen deutlich entlasten. Dies ist mit Blick auf die „geeignete Maßnahmen zu(r)… Gewährleistung“ (§ 79a) der pädagogischen Qualität ein Beispiel für eine gelungene kooperative organisatorische und fachliche Steuerung (siehe unten unter VII.3) im System Kita.

Die Stadt Marl setzt diese Verknüpfung von Konzeption und Qualitätsmanagement in zweierlei Hinsicht um. Es gibt ein Rahmenkonzeption für alle Kitas (ausführlicher dazu unter Veröffentlichungen ganz unten) und sie präsentiert darüberhinaus mit Blick auf die Eltern (siehe hierzu auch VII.2 Marketing mit Blick auf die Eltern) ein Rahmenkonzept, das nach den Kernprozessen und Indikatoren des Qualitätsmanagements gegliedert ist, auf ihrer Website: So arbeiten wir!

VI. Weitere Informationen

VI.1 Überblick und Zugänge Anlagen:

Anlage 1: Gesetzliche Anforderungen an die Qualitätsentwicklung in Kitas

Anlage 2a: pim® kurz erklärt

Analge 2b: Flyer zum pragma-indikatoren-modell (pim(®)

Anlage 3: Indikatoren (Teilprozesse) der Einstiegsvariante

Anlage 4 Grundvariante: Pädagogische Kernprozesse und Indikatoren (Teilprozesse)

Anlage 5 Aufbauvariante: Führungs- und Zusatzprozesse

Anlage 6: Beispielindikatoren Eingewöhnung und Teamsitzungen

Anlage 7 Bewertungsstatistik: Trägerübersicht zum IST-Stand seiner Kitas

Anlage 8: Anlagenliste für die einzelne Kita

Anlage 9: Hier finden Sie eine besispielhafte Kommentierung der Bewertung

Anlage 10: Hier finden Sie einen beispielhaften Review (Qualitätsbericht) der Leitung

Analge 11: Trägerbezogener, übergreifender Review (Qualitätsbericht)

VI.2 Angebot/e, Digitalsierung und Datenschutz

Unser/e Angebot/e: Auf Nachfrage erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot. Dies wird jeweils in Abstimmung mit Ihnen trägerspezifisch zugeschnitten auf die Art und Weise sowie den Umfang (Einstiegsvariante, Grundvariante, Aufbauvariante, Audits, Nutzung der Datenbank etc.) und die Zeitdauer ihres Einstiegs in die von uns begleitete Qualitätsetwicklung. Je nach Umfang und Intensität der Erstellung des Angebots in Abstimmung mit Ihnen berechnen wir Ihnen hierfür eine Gebühr. Zur dauerhaften Nutzung der webbasierten Datenbank siehe nächster Punkt.

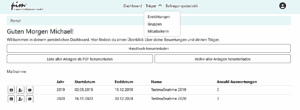

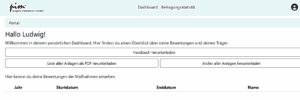

Digitalisierung: Die Arbeit mit dem pragma-indikatoren-modells (pim®) ist durchgängig digitalisiert (siehe Schaubilder). Die Umsetzung der Bewertungen (Qualitäts

Digitalisierung: Die Arbeit mit dem pragma-indikatoren-modells (pim®) ist durchgängig digitalisiert (siehe Schaubilder). Die Umsetzung der Bewertungen (Qualitäts einschätzungen) sowie die Bereitstellung der Ergebnisse in der Befragungsstatistik sowie der Zugang zum und die Arbeit mit Handbuch erfolgt in einer webbasierten Datenbank ohne größeren Verwaltungsauswand. Es muss lediglich jährlich das Personal, das an der Bewertung teilnimmt, aktualisiert werden. Darüber hinaus steht das QM-Handbuch in digitaler Form zur Verfügung. Auch die den Indikatoren (Teilprozessen) zugeordneten Anlagen können digital aufgerufen werden; ebenso Qualitätsberichte (Reviews) der Leitungen und des Trägers. Träger, Leitungen und Fachkräfte haben auf sie jeweils zugeschnittene Zugänge zur Datenbank (siehe Schaubild 1: Träger / Schaubild 2: Leitung / Schaubild 3: MitarbeiterIn). Für jede der drei Gruppen gibt es einen Leitfaden, der in der Datenbank hinterlegt ist.

einschätzungen) sowie die Bereitstellung der Ergebnisse in der Befragungsstatistik sowie der Zugang zum und die Arbeit mit Handbuch erfolgt in einer webbasierten Datenbank ohne größeren Verwaltungsauswand. Es muss lediglich jährlich das Personal, das an der Bewertung teilnimmt, aktualisiert werden. Darüber hinaus steht das QM-Handbuch in digitaler Form zur Verfügung. Auch die den Indikatoren (Teilprozessen) zugeordneten Anlagen können digital aufgerufen werden; ebenso Qualitätsberichte (Reviews) der Leitungen und des Trägers. Träger, Leitungen und Fachkräfte haben auf sie jeweils zugeschnittene Zugänge zur Datenbank (siehe Schaubild 1: Träger / Schaubild 2: Leitung / Schaubild 3: MitarbeiterIn). Für jede der drei Gruppen gibt es einen Leitfaden, der in der Datenbank hinterlegt ist.

Für die dauerhafte Nutzung der webbasierten Datenbank schließt die pragma gmbh mit dem Träger der Einrichtung/en eine Leistungsvereinbarung ab. Die jährlichen Gebühren liegen pro Kita aktuell (2025_26) noch unter 1.000.- € brutto.

Datenschutz: Die Durchführung der Bewertungen (Qualitätseinschätzungen) sowie der Zugang zur Befragungsstatistik, in der alle Bewertungen (Qualitätseinschätzungen) einrichtungs- bzw. trägerbezogen zusammengefasst und dargestellt werden, ist nur mit einem ein Passwort für die/den jeweilige/n Benutzer*in möglich. Es werden die Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) eingehalten. Diesbezüglich schließt die pragma gmbh mit jedem Träger einen entsprechenden Vertrag zur Auftragsverarbeitung.

VI.3 Auswahl Veröffentlichungen

Buchveröffentlichung Michael Schrader (2019): Kita-Qualität im Team gestalten – Wege und Methoden für ein maßgeschneidertes QM mit dem pragma-indikatoren-modell®. Das Buch hat Michael Schrader auf dem Deutschen Kitaleitungskongress (DKLK) 2020  vorgestellt. Hier finden Sie die Präsentation.

vorgestellt. Hier finden Sie die Präsentation.

Hier eine Auswahl zum Thema Qualitätsentwicklung:

- Michael Schrader (2024): Krisenszenario Personalausfälle – Vorbereitung und Umgang (Teil 1) u. Kooperation mit Eltern (Teil 2). In: KiTa aktuell Heft 5 u. 6/2024.

- Hesse, Karin / Schrader, Michael (2020): Qualitätsentwicklung in der Kita – Einblicke in die Praxis. Ein Beispiel für ein an die pädagogische Praxis anschlussfähiges QM-System. In: KiTa aktuell (NRW) Heft 6/2020.

- Michael Schrader (Interview – 2020): Krisen sind auch Chancen!? – Einschätzungen zum Umgang mit der Corona-Krise in NRW. In: KiTa aktuell (NRW) Heft 12/2020.

- Schrader, Michael (2018): Irgendetwas geht immer – Gestaltungsspielräume trotz schlechter Rahmenbedingungen. In: kindergarten heute – Das Leitungsheft 1_2018.

- Dahle, Gabriele / Schrader, Michael (2017): Kita-Qualität entwickeln. In KiTa aktuell (NRW) Heft 10/2017.

- Schrader, Michael (2016): Dem Anforderungsdruck begegnen. Wie Leitungen und Teams Veränderungen meistern. In: KiTa aktuell NRW 1.2016.

- Jäger, Sabine (2017): Entwicklungsvorhaben – in kleinen und großen Schritten in die Zukunft.

- Schrader, Michael (2017): Konzeptions- und Qualitätsentwicklung zusammen denken. Dieser Blogbeitrag von 2017 orientiert sich noch an den damaligen Vorgaben zur Konzeption und zur Qualitätsentwicklung der Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe. Schon mit der Einstiegsvariante (siehe oben unter III.) setzen wir die aktuellen Anforderungen der Landschaftverbände mit Blick auf die Integration von Konzeptions- und Qualitätsentwicklung um.

- Schrader, Michael (2016): Qualitätsmanagement mit Sinn und Verstand – 5 Merkmale eines sinnvollen Qualitätsmanagements.

- Schrader, Michael (2011): Qualitätsentwicklung mit Hand und Fuß – Ein Beispiel aus der Praxis von Tageseinrichtungen für Kinder. In: Kindergartenpädagogik – Online Handbuch (Hrsg. Martin R. Textor).

- Schrader, Michael (2009): Qualitätsmanagement in Zeiten des Wandels – Last oder Hilfe? In: Kindergarten und Hort erfolgreich leiten – Ausgabe 9.

Alle Veröffentlichungen zum Qualitätsmanagement und weiteren Themen finden Sie über die Downloads und auf unserem Blog know-how für kitas.

VII. Weitere, verknüpfte Herausforderungen

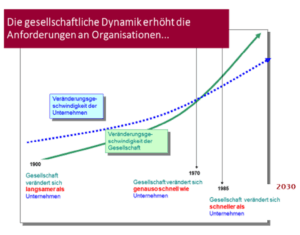

Qualitätsmanagement/-entwicklung ist kein isolierter oder vollkommen eigenständiger Arbeitsbereich in der Kita, sondern ist einerseits systematisch verknüpft mit der Konzeption, der pädagogischen Arbeit, steht andererseits in Wechselwirkungen zur Zusammenarbeit im Team, dem Leitungshandeln und der Kooperation mit dem Träger und sollte darüber hinaus systematisch mit dem (digitalen) Verwaltungsmanagement verknüpft sein. Dies ist gerade in Zeiten, in denen sich der Wandel beschleunigt – die Welt sich immer schneller dreht –  und neue, zusätzliche und sich verändernde Anforderungen an die Arbeit mit zunehmender Geschwindigkeit in den Kita-Alltag integriert werden müssen, eine mehr als große Herausforderung.

und neue, zusätzliche und sich verändernde Anforderungen an die Arbeit mit zunehmender Geschwindigkeit in den Kita-Alltag integriert werden müssen, eine mehr als große Herausforderung.

Die kann nur gelingen mit einer offenen und (selbst)reflexiven Teamkultur, einer zugewandten Leitung und einem unterstützenden Träger – siehe ausführlicher zur Kooperation/Zusammenarbeit im System Kita unter unter VII.3. Dabei geht es zentral darum, die Motivation der Fachkräfte und ihre Zusammenarbeit zu stärken. Nur dann identifizieren sie sich  mit `ihrer´ Einrichtung und mit den in der Konzeption vereinbarten fachlichen Anforderungen und deren Evaluation (siehe Bewertung/Qualitätseinschätzung) und Weiterentwicklung (siehe Entwicklungsvorhaben und Qualitätsentwicklungskreislauf) im Kontext der Qualitätsentwickung. Das wiederum wirkt sich positiv auf die tägliche Arbeit aus, verbessert deren Qualität! Es sind ja die Fachkräfte die Tag-für-Tag die `gute Arbeit´ am Kind und in der Zusammenarbeit mit den Eltern herstellen. Dafür brauchen sie in der Interaktion mit den Kindern und Eltern Gestaltungsspielraum: „Da jedes Kind und jede Familie anders sind, werden sie auf vergleichbare Anforderungen und ähnliche Situationen unterschiedlich reagieren. Das erfordert von der Fachkraft, dass sie ihr Verhalten jeweils individuell an ihrem konkreten Gegenüber ausrichtet und flexibel der jeweiligen Situation anpasst.“ (Schrader: Kita-Qualität

mit `ihrer´ Einrichtung und mit den in der Konzeption vereinbarten fachlichen Anforderungen und deren Evaluation (siehe Bewertung/Qualitätseinschätzung) und Weiterentwicklung (siehe Entwicklungsvorhaben und Qualitätsentwicklungskreislauf) im Kontext der Qualitätsentwickung. Das wiederum wirkt sich positiv auf die tägliche Arbeit aus, verbessert deren Qualität! Es sind ja die Fachkräfte die Tag-für-Tag die `gute Arbeit´ am Kind und in der Zusammenarbeit mit den Eltern herstellen. Dafür brauchen sie in der Interaktion mit den Kindern und Eltern Gestaltungsspielraum: „Da jedes Kind und jede Familie anders sind, werden sie auf vergleichbare Anforderungen und ähnliche Situationen unterschiedlich reagieren. Das erfordert von der Fachkraft, dass sie ihr Verhalten jeweils individuell an ihrem konkreten Gegenüber ausrichtet und flexibel der jeweiligen Situation anpasst.“ (Schrader: Kita-Qualität  im Team gestalten, S. 26). Damit dies gelingt bedarf es einerseits der Fähigkeit zur Kommunikation und Beziehungsentwicklung und andererseits der Integration von Wissen und Erfahrung – siehe hierzu unsere Präsentation. „Erfahrungswissen lässt sich allgemein von wissenschaftlichem Wissen unterscheiden durch die Verschränkung seines Erwerbs und seiner Anwendung mit praktischem Handeln und die daraus resultierende Personen- und Kontextgebundenheit“ (Minnssen 2012, S. 119 nach Schrader ebd. S. 27). Konkret: Das fachlich begründetete Eingewöhnungskonzept der Kita wird indviduell für das jedes Kind und seine Bezugspersonen/Eltern umgesetzt. Führungsinterventionen und – eingriffe sollten sich insofern auf orientierende fachliche Vorgaben und den organisatorischen Rahmen beschränken. Merchel spricht in diesem Zusammenhang von der „erforderlichen fachlichen Autonomie“ der Fachkräfte (Merchel 2010, S. 10 nach Schrader ebd. S. 27)..

im Team gestalten, S. 26). Damit dies gelingt bedarf es einerseits der Fähigkeit zur Kommunikation und Beziehungsentwicklung und andererseits der Integration von Wissen und Erfahrung – siehe hierzu unsere Präsentation. „Erfahrungswissen lässt sich allgemein von wissenschaftlichem Wissen unterscheiden durch die Verschränkung seines Erwerbs und seiner Anwendung mit praktischem Handeln und die daraus resultierende Personen- und Kontextgebundenheit“ (Minnssen 2012, S. 119 nach Schrader ebd. S. 27). Konkret: Das fachlich begründetete Eingewöhnungskonzept der Kita wird indviduell für das jedes Kind und seine Bezugspersonen/Eltern umgesetzt. Führungsinterventionen und – eingriffe sollten sich insofern auf orientierende fachliche Vorgaben und den organisatorischen Rahmen beschränken. Merchel spricht in diesem Zusammenhang von der „erforderlichen fachlichen Autonomie“ der Fachkräfte (Merchel 2010, S. 10 nach Schrader ebd. S. 27)..

Mit Blick auf die Fachkräfte gehen wir von folgendem Menschenbild aus: Menschen stehen für bestimmte Werte und haben eine diesen entsprechende Haltung, auf deren Grundlage sie sich engagieren und diese in die tägliche Arbeit einbringen. Fachkräfte in der Kita wollen `gute Arbeit´ leisten und in der Entwicklung der Kinder, der Partnerschaft mit den Eltern und der Zusammenarbeit im Team ihre Ansprüche, Ziele, Werte usw. als `lebendig´ erleben. Da, wo dies nicht gelingt bzw. nicht möglich ist, wechseln heute Fachkräfte immer häufiger und schneller die Einrichtung und/oder verlassen – einige auch mit Blick auf die Gesamtrahmenbedingungen (z.B. die Personalschlüssel) in der Elementarbildung – dieses Arbeitsfeld. Der zunehmende Fachkräftemangel (siehe VII.1) ermöglicht ihnen das, ohne ein größeres Risiko von Arbeitslosigkeit einzugehen. Damit gilt es sich aus der Arbeitgeberperspektive auseinanderzusetzen und entsprechende Strategien und Vorgehensweisen zu entwickeln und umzusetzen. Hierzu möchten wir mit Blick auf die vielfältigen Wechselwirkungen Ihre Aufmerksamkeit noch auf diese folgenden drei `Baustellen´ lenken:

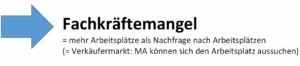

VII.1 Fachkräftemangel: Employer Branding

Der Fachkräftemangel – und der wird in den nächsten Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit noch zunehmen – ist bei vielen Trägern als Problem angekommen und führt dazu, dass die Einrichtungen im Wettbewerb um Fachkräfte stehen. Die Fachkräfte haben die Wahl und können – zugespitzt formuliert – sich `IHRE´ Einrichtung aussuchen. Deswegen gilt es sich als Arbeitgeber gut aufzustellen – nach innen und nach außen. Employer Branding = (Arbeitgebermarkenbildung) steht für die Marketingstrategie eines Unternehmens, sich als attraktiver Arbeitgeber in der Öffentlichkeit zu positionieren, um die für seine Organisation `besten´ MitarbeiterInnen zu gewinnen und zu binden (vgl. hierzu Cornelia Heider-Winter (2014): Employer Branding in der Sozialwirtschaft – Wie Sie als attraktiver Arbeitgeber die richtigen Fachkräfte finden und halten – ISBN 978-3-658-011195-3). Cornelia Heider-Winter unterscheidet vier Handlungsbereiche nach innen und nach außen (siehe hierzu auch die Aufbauvariante (Anlage 5) von pim®, v.a. die Kernprozesse Führen & Leiten sowie zur Personal- und Teamentwickung).

Der Fachkräftemangel – und der wird in den nächsten Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit noch zunehmen – ist bei vielen Trägern als Problem angekommen und führt dazu, dass die Einrichtungen im Wettbewerb um Fachkräfte stehen. Die Fachkräfte haben die Wahl und können – zugespitzt formuliert – sich `IHRE´ Einrichtung aussuchen. Deswegen gilt es sich als Arbeitgeber gut aufzustellen – nach innen und nach außen. Employer Branding = (Arbeitgebermarkenbildung) steht für die Marketingstrategie eines Unternehmens, sich als attraktiver Arbeitgeber in der Öffentlichkeit zu positionieren, um die für seine Organisation `besten´ MitarbeiterInnen zu gewinnen und zu binden (vgl. hierzu Cornelia Heider-Winter (2014): Employer Branding in der Sozialwirtschaft – Wie Sie als attraktiver Arbeitgeber die richtigen Fachkräfte finden und halten – ISBN 978-3-658-011195-3). Cornelia Heider-Winter unterscheidet vier Handlungsbereiche nach innen und nach außen (siehe hierzu auch die Aufbauvariante (Anlage 5) von pim®, v.a. die Kernprozesse Führen & Leiten sowie zur Personal- und Teamentwickung).

![]() Bei den Handlungsbereichen nach innen geht es um:

Bei den Handlungsbereichen nach innen geht es um:

1. Führungsverhalten: Führungskonzept, Beziehungsaufbau, Verlässlichkeit, Mediation usw.

2. Interne Kommunikation: Arbeitsbezogene fach- + personenbezogene Beziehungskommunikation; Information, Transparenz + Beteiligung; Teamsitzungen, Konfliktbearbeitung usw.

3. Personalmanagement: Teamzusammensetzung und Teambuilding; Einarbeitung und Begleitung von PraktikantInnen; Kompetenzentwicklung, Fortbildung, Karriereentwicklung; fachliche Schwerpunkte und interne Projekte usw.

4. Arbeitswelt: Ausstattung Arbeitsplatz + Arbeitsplatzsicherheit, Teilzeitmodelle, Lebensphasenorientierung + Vereinbarkeit Familie u. Beruf; Vernetzung Kooperationspartner, Gesundheit(s– u.a. angebote) usw.

![]() Und hier die Handlungsbereiche nach außen:

Und hier die Handlungsbereiche nach außen:

1. Personalmarketing: Image und Stellenausschreibungen u. -anzeigen, Karrierewebsiten, Teilnahme an Jobmessen, Praktikantenbetreuung usw.

2. Networking: Zusammenarbeit mit Fach- und Hochschulen, PraktikanntInnenprogramme, Partnerschaften und gemeinsame Projekte usw.

3. Recruiting und Bewerbermanagement: Onlinebewerbungen, Kontakt- und Termingestaltung, Hospitation, Einarbeitung (siehe intern)

4. Corporate Reputation: Einbindung in Gesamtorganisation, Image und Leitbild usw.

Hier ist – gerade mit Blick auf die nächsten Jahre – deutlicher Handlungsbedarf, der noch mal an Bedeutung gewinnt, weil es bei Dienstleistungen einen Zusammenhang von Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit gibt. Heider-Winter spricht von „Synergien zwischen Kunden- und Personalgewinn“ (S. 13). Dies ist besonders ausgeprägt bei sozialen Dienstleistungen, die ja durch die gelingende professionelle Interaktion/Beziehung/Kommunikation der Fachkräfte mit den Nutzern (Kinder, Eltern) überhaupt erst entstehen (siehe oben unsere Ausführungen dazu in der Einleitung zu VII.). Exemplarisch kann man den Zusammenhang von MitarbeiterInnen- und Elternzufriedenheit an der Vorbereitung, Organisation und Umsetzung des bestmöglichen Umgangs mit dem Krisenszenario Personalausfälle nachvollziehen – siehe hierzu unseren Beitrag in KiTa aktuell (2024) Vorbereitung und Umgang (Teil 1) u. Kooperation mit Eltern (Teil 2). Den Beitrag finden Sie auch in unserem Blog BASISQUALITÄT und KRISENSZENARIEN: Das Beste aus einer schlechten Situation machen!?!

Hier ist – gerade mit Blick auf die nächsten Jahre – deutlicher Handlungsbedarf, der noch mal an Bedeutung gewinnt, weil es bei Dienstleistungen einen Zusammenhang von Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit gibt. Heider-Winter spricht von „Synergien zwischen Kunden- und Personalgewinn“ (S. 13). Dies ist besonders ausgeprägt bei sozialen Dienstleistungen, die ja durch die gelingende professionelle Interaktion/Beziehung/Kommunikation der Fachkräfte mit den Nutzern (Kinder, Eltern) überhaupt erst entstehen (siehe oben unsere Ausführungen dazu in der Einleitung zu VII.). Exemplarisch kann man den Zusammenhang von MitarbeiterInnen- und Elternzufriedenheit an der Vorbereitung, Organisation und Umsetzung des bestmöglichen Umgangs mit dem Krisenszenario Personalausfälle nachvollziehen – siehe hierzu unseren Beitrag in KiTa aktuell (2024) Vorbereitung und Umgang (Teil 1) u. Kooperation mit Eltern (Teil 2). Den Beitrag finden Sie auch in unserem Blog BASISQUALITÄT und KRISENSZENARIEN: Das Beste aus einer schlechten Situation machen!?!

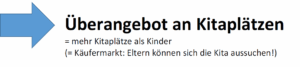

Die Bedeutung des Zusammenhangs von Mitarbeiter- und Kundengewinn bzw. -zufriedenheit wird dann in den nächsten Jahren in dem Maße noch deutlich zunehmen, wenn im Kita-Bereich aus dem Verkäufer- ein Käufermarkt wird – also das Angebot an Kita-Plätzen die Nachfrage durch die Eltern übersteigt. Die Kitas stehen dann im Wettbewerb sowohl um Fachkräfte als auch um Eltern. Damit sind wir bei der zweiten `Baustelle´angelangt:

VII.2 Marketing mit Blick auf Eltern

Die Zusammenarbeit mit den Eltern – die Erziehungspartnerschaft – ist eine wichtige Grundlage für `gute Arbeit´ mit den Kindern. Deswegen ist die Elternarbeit ein zentraler Baustein in der Grundvariante (Anlage 4) des pragma-indikatoren-modells (pim®): Kernprozess 4 mit sechs Indikatoren (Teilprozessen). Auch in der Einstiegsvariante (Anlage 3) ist die Elternarbeit verankert – mit 4 Indikatoren (Teilprozesse 5 bis 8). Die Eltern sind aber nicht nur Erziehungspartner, sie sind auch `Kunden´ der Einrichtung. Mit ihrer Entscheidung für IHRE Kita sorgen sie für deren Einnahmen, deren finanzielle Absicherung und naürlich auch die Sicherung der Arbeitsplätze. Solange die Nachfrage nach Plätzen allerdings höher ist als das Angebot, sind Eltern häufig

Die Zusammenarbeit mit den Eltern – die Erziehungspartnerschaft – ist eine wichtige Grundlage für `gute Arbeit´ mit den Kindern. Deswegen ist die Elternarbeit ein zentraler Baustein in der Grundvariante (Anlage 4) des pragma-indikatoren-modells (pim®): Kernprozess 4 mit sechs Indikatoren (Teilprozessen). Auch in der Einstiegsvariante (Anlage 3) ist die Elternarbeit verankert – mit 4 Indikatoren (Teilprozesse 5 bis 8). Die Eltern sind aber nicht nur Erziehungspartner, sie sind auch `Kunden´ der Einrichtung. Mit ihrer Entscheidung für IHRE Kita sorgen sie für deren Einnahmen, deren finanzielle Absicherung und naürlich auch die Sicherung der Arbeitsplätze. Solange die Nachfrage nach Plätzen allerdings höher ist als das Angebot, sind Eltern häufig  froh, überhaupt einen Platz zu bekommen. Wenn sich die Marktlage aber ändert und das Angebot die Nachfrage übersteigt, haben die Eltern Wahlmöglichkeiten. Sie können unter mehreren Kitas die auswählen, die ihnen am besten passt. Dies wird in einigen Jahren der Fall sein; in einigen Großstädten – z.B. in Magdeburg – ist das im Ü3-Bereich schon jetzt der Fall (ausführlich hierzu: Deutsches Jugendinstitut: FACHKRÄFTEBAROMETER Frühe Bildung 2025 – Kapitel 9: Die Kita-Landschaft – Blick in eine ungewisse Zukunft). Einrichtungen stehen dann im Wettbewerb um Eltern, da diese nun ihre Entscheidung für EINE Kita, davon abhängig machen können, ob das pädagogische Konzept, die Rahmenbingungen (z.B. Hospitation, Öffnungszeiten, Bring- und Abholzeiten, Kommunikation mit den Eltern etc.) und die Einbindung der Eltern ihren Erwartungen entspricht. Darauf gilt es sich vorzubereiten: Einrichtungen werden nur dann in der `Kundengewinnung´ erfolgreicher als Mitbewerber sein, wenn die Eltern sich mit dem Angebot der Kita identifizieren können. Dies setzt voraus, dass das Angebot der Kita gut nach außen kommuniziert (u.a. Website, Social Media) wird und den Eltern in der Suchphase schon Einblicke in den Kita-Alltag und die Zusammenarbeit mit ihnen ermöglicht werden (z.B. Tag der offenen Tür, Hospitation, Öffentlichkeitsarbeit: z.B. Projekte mit Kindern auf der Website u.v.m.). Dabei geht es nicht darum, alles so zu machen, wie Eltern es sich wünschen – sondern darum, frühzeitig – ab der ersten Kontaktaufnahme – eine Beziehung zu ihnen aufzubauen zu versuchen und diese dann schrittweise zu einer belastbaren Beziehung weiterzuentwickeln. Es geht darum die Eltern einzubinden (Erziehungspartnerschaft) und zu beteiligen (Mitwirkung) sowie ihnen nachvollziehbar zu machen, dass die Fachkräfte, die Leitung und das Team in Kooperation mit dem Träger das unter den gegebenen Rahmenbedingungen Bestmögliche für die Bildung, Erziehung und Betreuungihres Kindes und die Z

froh, überhaupt einen Platz zu bekommen. Wenn sich die Marktlage aber ändert und das Angebot die Nachfrage übersteigt, haben die Eltern Wahlmöglichkeiten. Sie können unter mehreren Kitas die auswählen, die ihnen am besten passt. Dies wird in einigen Jahren der Fall sein; in einigen Großstädten – z.B. in Magdeburg – ist das im Ü3-Bereich schon jetzt der Fall (ausführlich hierzu: Deutsches Jugendinstitut: FACHKRÄFTEBAROMETER Frühe Bildung 2025 – Kapitel 9: Die Kita-Landschaft – Blick in eine ungewisse Zukunft). Einrichtungen stehen dann im Wettbewerb um Eltern, da diese nun ihre Entscheidung für EINE Kita, davon abhängig machen können, ob das pädagogische Konzept, die Rahmenbingungen (z.B. Hospitation, Öffnungszeiten, Bring- und Abholzeiten, Kommunikation mit den Eltern etc.) und die Einbindung der Eltern ihren Erwartungen entspricht. Darauf gilt es sich vorzubereiten: Einrichtungen werden nur dann in der `Kundengewinnung´ erfolgreicher als Mitbewerber sein, wenn die Eltern sich mit dem Angebot der Kita identifizieren können. Dies setzt voraus, dass das Angebot der Kita gut nach außen kommuniziert (u.a. Website, Social Media) wird und den Eltern in der Suchphase schon Einblicke in den Kita-Alltag und die Zusammenarbeit mit ihnen ermöglicht werden (z.B. Tag der offenen Tür, Hospitation, Öffentlichkeitsarbeit: z.B. Projekte mit Kindern auf der Website u.v.m.). Dabei geht es nicht darum, alles so zu machen, wie Eltern es sich wünschen – sondern darum, frühzeitig – ab der ersten Kontaktaufnahme – eine Beziehung zu ihnen aufzubauen zu versuchen und diese dann schrittweise zu einer belastbaren Beziehung weiterzuentwickeln. Es geht darum die Eltern einzubinden (Erziehungspartnerschaft) und zu beteiligen (Mitwirkung) sowie ihnen nachvollziehbar zu machen, dass die Fachkräfte, die Leitung und das Team in Kooperation mit dem Träger das unter den gegebenen Rahmenbedingungen Bestmögliche für die Bildung, Erziehung und Betreuungihres Kindes und die Z usammenarbeit mit den Eltern leisten. Hierzu gehört auch die Abstimmung mit den Eltern über mögliche Krisenszenarien bei Personalengpässen – siehe hierzu unseren Blogbeitrag: BASISQUALITÄT und KRISENSZENARIEN sowie die Veröffentlichung in KiTa aktuell.

usammenarbeit mit den Eltern leisten. Hierzu gehört auch die Abstimmung mit den Eltern über mögliche Krisenszenarien bei Personalengpässen – siehe hierzu unseren Blogbeitrag: BASISQUALITÄT und KRISENSZENARIEN sowie die Veröffentlichung in KiTa aktuell.

P.S. Ende der 90er Jahre – nachdem im Kindergartenjahr 1996_97 der im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung (DDR+BRD = Deutschland)eingeführte Rechtsanspruch für die Ü3-Kinder wirksam wurde – gab es schon einmal eine Phase, in der die Nachfrage nach Kita-Plätzen geringer war als das Platzangebot. Damals haben wir das Konzept „Marketing für Kindertagesstätten“ entwickelt. Das war 1998 unser Einstieg in die Arbeit mit Kindertagesstätten. Mit dem PISA-Schock 2001 gewannen die Themen Bildung und Management in der Elementarbildung an Bedeutung: Orientierungs- und Bildungspläne der Länder – siehe hierzu auch unsere Veröffentlichungen zu den Themen 3. Bildung, Partizipation und Elternarbeit. Und: In der Aufbauvariante (Anlage 5) gibt es einen Zusatzprozess zur Öffentlichkeitsarbeit.

VII.3 Kooperative organisatorische und fachliche Steuerung im System Kita

Es gibt eine innere´Baustelle – das System Kita. An ihm sind drei Akteure beteiligt: Träger, Leitung und Fachkräfte. Nur wenn diese drei Akteure partnerschaftlich und zielorientiert zusammenarbeiten, Konflikte erfolgreich bearbeiten und einen miteinander abgestimmten gemeinsamen Weg finden, wird es gelingen kontinuierlich pädagogische Qualität, `gute Arbeit` zu leisten und auch die oben dargestellten `äußeren´ Baustellen (Fachkräftgemangel, Kundengewinnung) erfolgreich zu managen.

Auf die Notwendigkeit des Zusammenspiels der drei Akteure haben wir schon 2005_06 in kindergarten heute hingewiesen:

Eine Leitung, die leitet! – Ein Team, das zusammenwächst! und: Ein Träger der trägt! Dazu:

Die Leitung hat mit Blick auf die Organisation der täglichen Arbeit in der Kita eine Schlüsselfunktion: Sie führt ihr Team, sorgt für Transparenz, offene Kommunkation, die lösungsorientierte Bearbeitung von Konflikten, die Verständigung über Fachlichkeit und pädagogische Qualität sowie deren alltägliche Umsetzung usw. Und sie steht in Verbindung zum Träger. Dieser steht in der letztendlichen Verantwortung für die Qualität der pädagogischen Arbeit in seinen Einrichtungen (§ 45 SGB VIII) – ohne an deren Herstellung unmittelbar beteiligt zu sein. Er verantwortet, gestaltet den Rahmen und dessen Umsetzung in Abstimmung mit und Unterstützung jeder Leitung für jede einzelne Kita durch Vorgaben zur pädagogischen Arbeit (Inklusion, Partizipation, Schutzkonzept und Kindeswohl, Sprachförderung u.v.m.), zur Konzeptions- und Qualitätsentwickung, Bereitstellung von Ressourcen (Teamtage, Fortbildung, Supervision, Fachtage etc.), Unterstützung bei der Teamentwicklung und der Lösung von Konflikten sowie der Umsetzung von Krisenszenarien (z.B. Personalnotstände), Ermöglichung kita-übergreifender Lernprozesse und Zusammenarbeit (Leitungsrunde, wechselseitige Hospitationen, gemeinsame Projekte etc.) u.v.m. Es geht letztendlich in Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Leitung um die passgenaue Begleitung und Unterstützung jeder einzelnen Einrichtung, damit die Fachkräfte – der dritte und der für die tägliche pädagogische Arbeit und deren Qualität entscheidende Akteur im System Kita – die unter den gegebenen Bedingungen bestmögliche Arbeit in der Begleitung und Unterstützung der Kinder, der Erziehungspartnerschaft und der Zusammenarbeit im Team realisieren können (siehe oben unsere Ausführungen zur Interaktion mit Kindern und Eltern in der Einleitung zu VII.). Es geht darum, dass sie mit ihrer Arbeit, ihrer Kita, ihrem Team identifiziert sind, sich wertgeschätzt und unterstützt fühlen usw. – Das kommunikative und reflexive (auch Konflikte bearbeitende), lösungs- und zielorientierte (auch neue Wege ausprobierende incl. fehlerfreundlicher Kultur), auf Transparenz und an wechselseitiger Akzeptanz ausgerichtete Zusammenspiel dieser drei Akteure ermöglicht die bestmögliche KOOPERATIVE ORGANISATORISCHE UND FACHLICHE STEUERUNG im System Kita.

Die Leitung hat mit Blick auf die Organisation der täglichen Arbeit in der Kita eine Schlüsselfunktion: Sie führt ihr Team, sorgt für Transparenz, offene Kommunkation, die lösungsorientierte Bearbeitung von Konflikten, die Verständigung über Fachlichkeit und pädagogische Qualität sowie deren alltägliche Umsetzung usw. Und sie steht in Verbindung zum Träger. Dieser steht in der letztendlichen Verantwortung für die Qualität der pädagogischen Arbeit in seinen Einrichtungen (§ 45 SGB VIII) – ohne an deren Herstellung unmittelbar beteiligt zu sein. Er verantwortet, gestaltet den Rahmen und dessen Umsetzung in Abstimmung mit und Unterstützung jeder Leitung für jede einzelne Kita durch Vorgaben zur pädagogischen Arbeit (Inklusion, Partizipation, Schutzkonzept und Kindeswohl, Sprachförderung u.v.m.), zur Konzeptions- und Qualitätsentwickung, Bereitstellung von Ressourcen (Teamtage, Fortbildung, Supervision, Fachtage etc.), Unterstützung bei der Teamentwicklung und der Lösung von Konflikten sowie der Umsetzung von Krisenszenarien (z.B. Personalnotstände), Ermöglichung kita-übergreifender Lernprozesse und Zusammenarbeit (Leitungsrunde, wechselseitige Hospitationen, gemeinsame Projekte etc.) u.v.m. Es geht letztendlich in Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Leitung um die passgenaue Begleitung und Unterstützung jeder einzelnen Einrichtung, damit die Fachkräfte – der dritte und der für die tägliche pädagogische Arbeit und deren Qualität entscheidende Akteur im System Kita – die unter den gegebenen Bedingungen bestmögliche Arbeit in der Begleitung und Unterstützung der Kinder, der Erziehungspartnerschaft und der Zusammenarbeit im Team realisieren können (siehe oben unsere Ausführungen zur Interaktion mit Kindern und Eltern in der Einleitung zu VII.). Es geht darum, dass sie mit ihrer Arbeit, ihrer Kita, ihrem Team identifiziert sind, sich wertgeschätzt und unterstützt fühlen usw. – Das kommunikative und reflexive (auch Konflikte bearbeitende), lösungs- und zielorientierte (auch neue Wege ausprobierende incl. fehlerfreundlicher Kultur), auf Transparenz und an wechselseitiger Akzeptanz ausgerichtete Zusammenspiel dieser drei Akteure ermöglicht die bestmögliche KOOPERATIVE ORGANISATORISCHE UND FACHLICHE STEUERUNG im System Kita.

Da muss e s hingehen! Packen Sie es an! Machen Sie sichauf den Weg.

s hingehen! Packen Sie es an! Machen Sie sichauf den Weg.

Wir unterstützen Sie dabei gerne? – Gerade auch mit Blick auf den bestmöglichen Umgang mit Krisenszenarien ist das Zusammenspiel der drei Akteure von zentraler Bedeutung – siehe hierzu unseren Beitrag KiTa aktuell (2024) Krisenszenario Personalausfälle. Weitere Veröffentlichungen zu dem Thema unter 4. LEITUNG und TEAM.